|

Доказали существование жуткого дальнодействия

|

| Человеческий опыт и познания в области классической физики заставляют большинство из нас полагать, что удалённые объекты не могут мгновенно повлиять друг на друга. Однако в квантовой механике такие взаимодействия допустимы. То, что одна квантовая частица теоретически может в одно мгновение изменить свойства другой частицы, расположенной на расстоянии нескольких световых лет, жутко раздражало Альберта Эйнштейна. Ведь это полностью противоречит нашим представлениям о мире и заставляет допускать, что какие-то неизвестные силы могут опережать скорость света. Но, похоже, новый эксперимент голландских физиков окончательно заставит учёных пересмотреть свои взгляды. |

|

| Поясним. В квантовой механике объекты могут одновременно существовать в нескольких состояниях. Например, атом может в один и тот же момент времени находится в двух точках пространства или иметь два противоположных спина. При этом, согласно теории, свойства частиц фиксируются (приобретают единственное значение) только в тот момент, когда их пытаются измерить, а до этого существуют в неопределённой области вероятностей. Кроме того, свойства различных квантовых частиц могут быть "запутанными", то есть связанными между собой. Если в такой системе поменять состояние одного объекта, это автоматически приведёт к изменениям у всех его запутанных "близнецов", даже если они находятся очень далеко (и их очень много). |

| Эйнштейн не мог принять такое положение дел, так как это означало бы, что некий сигнал может двигаться быстрее скорости света. Великий физик назвал это явление "жутким дальнодействием" и, чтобы как-то объяснить его в рамках классической физики, предположил, что квантовые частицы обладают неизвестными науке собственными "скрытыми параметрами", которые наделяют их предустановленным алгоритмом изменения свойств. Пока такие частицы способны физически взаимодействовать друг с другом, измерение свойств одной из них вызывает заложенное сценарием соответствующее изменение у всех остальных. |

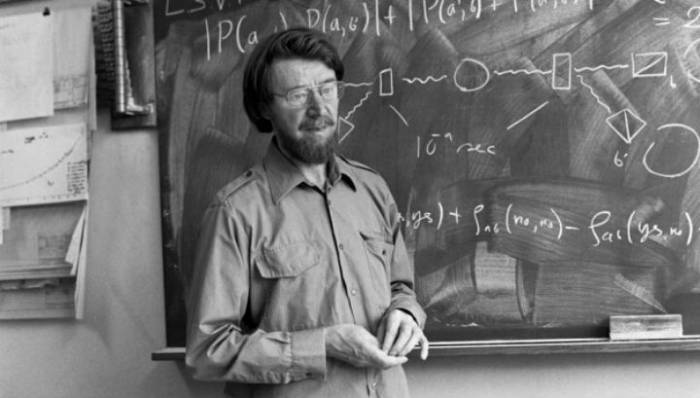

| В 1960 году ирландский физик Джон Белл (John Bell) показал, что правота одной из двух теорий может быть установлена экспериментальным путём при статистическом измерении свойств запутанных частиц с помощью двух неравенств. Он рассчитал, что если свойства запутанных частиц предопределены "скрытыми параметрами" в момент их появления, сработает одно неравенство. |

| Если же состояния двух частиц по принципу "жуткого дальнодействия" определяются лишь в момент измерения одной из них, должно выполняться другое неравенство. С помощью формул Белл рассчитал, что вариант, предложенный Эйнштейном, может объяснять синхронное изменение свойств за счёт неизвестных характеристик самих объектов только до определённого предела, после преодоления которого, модель перестаёт действовать. |

| Впервые тест Белла был выполнен командой французских физиков в 1981 году и с тех пор неоднократно повторялся в разных научных центрах по всему миру. И несмотря на то, что все эксперименты доказывали наличие "жуткого дальнодействия", каждый раз оставались лазейки, которые не позволяли полностью списать со счетов теорию "скрытых параметров". |

| Так, если в качестве запутанных частиц использовались фотоны, то далеко не все из них удавалось обнаружить (подчас почти 80% из них), а значит, нельзя говорить наверняка, что измеренные свойства были такими же для всей выборки. Это так называемая "лазейка детектирования". |

| Чтобы избежать этой неточности в отдельных экспериментах задействовали целые атомы, так как они больше и их легче детектировать. Но их очень сложно удалить друг от друга на большое расстояние, не разрушив запутанность. В этом случае возникает другая проблема: если запутанные атомы расположены близко друг к другу, то измерение состояния одного атома, вызывающее изменение свойств другого, может и не нарушать ограничение, наложенное скоростью света (это "лазейка коммуникации"). |

| В новом исследовании Рональд Хэнсон (Ronald Hanson) из Делфтского технологического университета и его коллеги использовали необычный метод, который позволили решить как проблему недостаточности измерений, так и проблему коммуникации (то есть прикрыть обе "лазейки"). |

| Учёные взяли два незапутанных электрона, заключённых в алмазы и хранящихся в разных лабораториях на расстоянии 1,3 километра друг от друга. |

| При этом физики могли постоянно наблюдать их спин с помощью детекторов. Затем каждый электрон запутали с фотоном света. Два полученных фотона помещали рядом в третьем отдельном помещении, где пара запутывалась между собой. В результате этого процесса исходные электроны также оказывались запутанными друг с другом и практически на глазах исследователей синхронизировали свой спин. |

| Таким образом, обе лазейки предыдущих работ оказались закрытыми: электроны было легко наблюдать, а нестандартный подход позволил разнести частицы на достаточно большое расстояние, чтобы исключить возможность их физического взаимодействия. Каждое изменение спина продолжалось 3,7 микросекунды, в то время как свет преодолевал путь от одного электрона до другого за 4,27 микросекунды. |

| Успех сопутствовал учёным не всегда, но всё же за девять дней эксперимента им удалось получить 245 запутанных пар электронов. Учёные надеются, что в будущих работах они найдут способ чаще получать запутанные пары и повысят точность измерения. |

| Новое повторение теста Белла имеет большое значение для квантовой криптографии. Уже сегодня на рынке предлагаются системы, использующие квантовую механику для шифрования данных. Такие устройства создают запутанные пары фотонов и посылают по одному фотону из каждой пары двум пользователям, которые составляют из них ключ. Если кто-то попытается перехватить этот шифр, он нарушит всю квантовую систему и сразу вызовет появление сигнала тревоги. |

| Проблема в том, что предыдущие эксперименты оставляли вероятность того, что, если свойства запутанных объектов всё-таки изначально заложены в их природу, недобросовестные компании могут продавать устройства, с помощью которых сами смогут получать дубликат шифра и шпионить за пользователями. Теперь работа Хэнсона и его коллег показывает, что подобные системы обеспечивают абсолютно надёжное хранение информации. |

| http://www.vesti.ru/doc.html?id=2659148 |